【感想】奈良の大仏「東大寺」の 見どころ まとめ - 散策ガイド

「奈良の大仏」で有名な「東大寺」の見どころは、二月堂、法華堂など大仏殿以外の諸堂の仏像も魅力的です。緑あふれる広大な境内を散策しながら見どころを巡ることができます。このページでは東大寺の魅力を筆者の感想を中心としてお伝えします。

この記事は筆者の感想と知識が主として成り立つ記事です。

何度も「東大寺」を訪れている筆者が、その感想と知識をまとめたものです。

東大寺様公式の見解とは異なる場合がございます。

シェアする

▶2023年9月25日にて「戒壇院千手堂」の公開が終了しました。

▶2023年10月1日より「戒壇院戒壇堂」の公開が再開されます。

東大寺 基本情報

基本概要

▶概要:「東大寺」は奈良公園エリアの一角をなす寺院で「奈良の大仏」が特に有名。

▶指定/登録

・ユネスコ世界文化遺産「古都奈良の文化財」

・史跡「東大寺旧境内」

・史跡「東大寺東南院旧境内」

・名勝「奈良公園」

・国宝、重要文化財建造物 複数

→国宝については本文中に記載

散策のポイント

▶有料の場所は主要施設に限られ、境内の入口は四方各所にあり自由に散策ができます。

▶隣接する奈良公園や奈良公園エリアにある春日大社、興福寺などと一体的な観光が可能です。

▶見どころが複数あり一部共通券の販売がありますが、目的や滞在時間によって境内の訪問場所を選ぶこともポイントです。

歴史

【創建】

創建は奈良時代までさかのぼり、奈良時代の天皇である聖武天皇の幼いながらも亡くなった皇太子を弔う「金鐘寺」(金鐘山寺、金鍾山寺とも)と言われています。

▼

【国分寺】

その後、仏教により国を治めるため全国に作られた「国分寺」のうち、大和国の国分寺として「金光明寺」と呼ばれるようになりました。また、総国分寺としての役割も担います。

▼

【大仏】

奈良時代後期には「奈良の大仏」として親しまれている金堂(大仏殿)の「盧遮那仏座像」が安置されています。

▼

【繰り返す再建】

1000年を超える歴史の中で、火災や倒壊などに見舞われましたが再建を繰り返します。特に大きな出来事としては2つあります。

①平安時代、平氏に関する混乱の一つ「南都焼討」により被災し「重源」を中心に鎌倉時代に復興。

②戦国時代の混乱の一つ「東大寺大仏殿の戦い」(「三好・松永の乱」、「三好・松永の合戦」)で、特に大仏殿については約100年後に「公慶」を中心に江戸時代に復興を遂げています。

注意事項

▶現在も信仰がある宗教施設です。

観光レジャー施設ではありませんので参拝マナーを守りご参拝ください。

▶貴重な文化遺産の宝庫です。

▶境内に「奈良の鹿」が生息しています。

東大寺境内マップ

※地図左上四角形クリックで一覧表示

東大寺の見どころ

境内全体の様子

とにかく巨大な「東大寺」は、広大な敷地に豊かな自然環境の中に文化財の建築物が立ち並んでいます。すべての建物や仏像、その説明版をくまなく見ていれば一日がかりになってしまいます。奈良公園や奈良市内の他の場所も観光する場合は時間配分には十分気を付けた方が良いでしょう。

東大寺の見どころスポット

この記事ではバス停を降りてからの参拝ルート順に

【ここに注目!】

▶「大仏殿」

奈良の大仏が安置されている

【さらに注目!】

▶「二月堂」

舞台から奈良の景色を一望

▶「法華堂」

薄暗い空間に10体の仏様

▶「戒壇堂」

至近距離で国宝の四天王と対面

▶「東大寺ミュージアム」

仏様を安置する博物館

南大門~大仏殿周辺

この項目で紹介するスポット

▶大仏殿

「奈良の大仏」を安置する

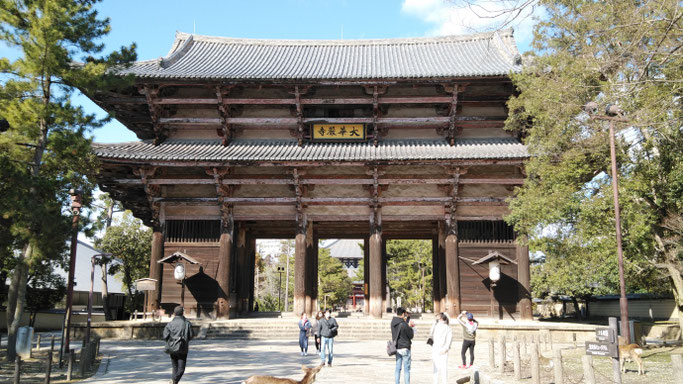

▶南大門

金剛力士像が迎える鎌倉時代の建築

▶東大寺ミュージアム

仏様を安置する博物館

大仏殿(奈良の大仏)

<世界最大級の木造建築物の中で「奈良の大仏」様と出会う。>

◎様子や筆者の感想

中門と一体をなす回廊の中に「大仏殿」があります。回廊内の料金所で参拝料を収めると、中門の内側より大仏殿を一望することができます。正面の参道を歩き近づくほどその迫力は増していきます。

「大仏殿」に入ってすぐ正面に大仏様が安置されてあります。あまりの大きさで思わず見上げて圧倒されてしまいます。過去の火災で焼けてしまったこともありますが、その度に再建されてきたその歴史について事前に調べていくと、大仏様とお会いした感動は増すことでしょう。

「大仏殿」の中には、仏像の安置や建物に関する展示があり、大仏様を一周する形で建物の中を回ります。

「大仏殿」の参拝を終えた後の回廊内出口付近には物品店もあります。

◎国宝指定

・東大寺金堂(大仏殿)

・廬舎那仏像(奈良の大仏)

・八角燈籠

◎公開情報

有料公開。

南大門

<鎌倉時代を代表する建築物と、迫力のある金剛力士像が参拝者を迎える。>

◎様子や筆者の感想

バス停から参道のお土産屋さん街を歩くと、参拝者を最初に迎えるのが「南大門」です。高さは25mあるそうで、下から見上げると迫力があります。現在の建物は鎌倉時代の再建とのことです。

「ただの門」として通過するだけでは非常にもったいないです。

門の左右には、高さ約8.4mの仁王像「金剛力士立像」(通常拝観可能)があり駐車場側に阿形(あぎょう)、その向かい側に吽形(うんぎょう)が向かい合い安置されています。多くの参拝者がそのお顔を見上げています。

◎国宝指定

・東大寺南大門

・南大門金剛力士像

◎公開情報

外観の拝見は自由。開門時間は定められているが、敷地管理上の門としての体をなしておらず閉門時間でも門の横を通過できます。(事情は参拝時間の項目を参照されたい。)

東大寺ミュージアム

<凛とした空間の中で、東大寺の仏様と出会う博物館。>

◎様子や筆者の感想

「南大門」をくぐり、すぐ左にある建物が「東大寺総合文化センター」です。

センター館内にある東大寺付属の展示施設が「東大寺ミュージアム」です。近代的な様相の文化財を保存、展示するミュージアムで、東大寺を代表する仏教美術作品の一つである「千手観音菩薩立像」(通常拝観可能)などが安置されています。

東大寺ミュージアムがある東大寺総合文化センターには喫茶コーナーや講演会などが催される金鐘ホールがあります。

◎国宝指定

・日光菩薩立像

・日光菩薩立像

など

◎公開情報

有料公開。大仏殿との共通券もあります。

南大門~大仏殿 周辺の風景

南大門を背にして、「大仏殿」へと向かいます。

奥にある大きな屋根が「大仏殿」、手前の赤色の門が「中門」です。

中門からは大仏様の姿を見ることはできませんが、大仏殿の全景を見ることができ、賽銭箱もおかれているため、柵外からではありますが大仏様に手を合わすことができます。

中門の手前にある「鏡池」からの光景はビュースポットの一つです。

◎文化財指定

重要文化財

中門

回廊

二月堂・法華堂

この項目で紹介するスポット

▶二月堂

舞台から奈良を一望できる

▶法華堂

薄暗い空間に10体の仏様

二月堂

<修二会「お松明」で有名な二月堂の舞台からは奈良市内を一望。>

◎様子や筆者の感想

「大仏殿」の東側にある丘を登ったところにあるのが「二月堂」。

大仏殿からのルートは先ほど紹介したようにいくつかありますが、いずれも東大寺境内の表情豊かな光景が広がりいずれもオススメです。何度か東大寺を訪れたことがある場合は、その度にルートを変えることも良いでしょう。

「二月堂」は毎年2月に開催される「修二会」の「お松明」が毎年ニュースになりご存じの方も多いでしょう。

下に着たらその舞台が特徴の「二月堂」を誰しも見上げることでしょう。舞台の上には主に南北2か所の階段があり、そのうち北側の階段には屋根があります。

舞台の上に到着すると内部は非公開ですが、お参りをしたあとは二月堂の舞台から奈良市街を一望することができます。

◎国宝指定

・東大寺二月堂

◎公開情報

外観の拝見及び舞台は自由。内部は非公開。

法華堂(三月堂)

<奈良時代の10対の仏様と対面する天平時代の空間。建物にも注目。>

◎様子や筆者の感想

東大寺の前身となるお寺の建物とされています。東大寺は火災など被害により再建された建物が多い中、この建物は奈良時代の建物と鎌倉時代の建物が合築されているとのことです。

受付がある場所から奥に進むと、静かで穏やかな空間の中に10体の仏像が安置されてあり、参拝者はその手前の空間からお参りします。

あくまで、筆者がお参りした時の感想となりますが、参拝客が多いエリアとは異なり、東大寺に脈々と伝わる仏様の空間で、静かにお参りすることができました。

東大寺の公式サイトなどでの事前学習や、現地で配られるパンフレットで知識を深めてお参りをすることで、より興味深く参拝することができるでしょう。

◎国宝指定

・東大寺法華堂

・不空羂索観音像など10体の仏像

◎公開情報

外観の拝見は自由。内部は有料公開。

二月堂裏参道

「大仏殿」の北側から「二月堂」へと至るいくつかのルートのうち、一つが「裏参道」を経由するルートです。土塀に囲まれた石畳の階段を上がる風景はとても風情があり、写真を撮影する参拝者を見かけます。

鐘楼周辺

「大仏殿」の回廊の東側から登る階段をあがり、二月堂へと至るルートです。上の写真は丘を上がる途中から大仏殿方面を振り返った様子です。

途中にある大きな鐘がある建物は鐘楼。鐘の音色は現役で現在も使われているそうです。鐘楼から少し先に行ったところから二月堂の「表参道」に合流します。

◎国宝指定

・東大寺鐘楼

・梵鐘

戒壇堂

大仏殿の西側、広い空間の先にある建物群では、戒壇院の「戒壇堂」が公開されています。

戒壇堂

▶2023年9月25日にて「戒壇院千手堂」の公開が終了します。

▶2023年10月1日より「戒壇院戒壇堂」の公開が再開されます。

◎様子や筆者の感想

「大仏殿」の西側。開けた場所を進んだ先の丘の上にあるのが戒壇院「戒壇堂」です。土塀に続いた門から敷地の中に入ると、お堂が現れます。

正面には室内に多宝塔があり、その中には金色の仏様がいらっしゃいます。その四隅には奈良時代に塑造の四天王が安置されています。

靴を脱ぎ、段の上に上がらせていただき参拝をするので、仏様との距離が近いところからお参りをすることができます。

◎国宝指定

・戒壇堂四天王像

◎公開情報

有料公開。

大仏殿の北側を散策

大仏殿の裏側にあたる北側には自然豊かな環境があるほか、正倉院や国宝の転害門があります。

大仏殿北側を散策

大仏殿北側から正倉院までの空間は、講堂跡の草地や大仏池など自然豊かな東大寺の境内の表情を見ることができます。

(参考)正倉院

奈良時代の天皇「聖武天皇」ゆかりの品々を治めた「正倉院」は宮内庁による管理となっています。外観を見学することができますが、見学ができる時間が限られていますのでくれぐれもご注意ください。

転害門

◎様子や筆者の感想

大仏殿の北側、正倉院と奈良公園事務所の間の道路を進み、幼稚園跡地を左に曲がると現れるのが「転害門」です。

建築物としては「門」ですが、現在の東大寺敷地内へのセキュリティ上の門としては機能していません。門の基壇には上がることはできませんが、横の小さな穴から終日にわたり往来することができます。「奈良きたまち」のランドマークの一つとして紹介されることがよくあります。

この門をくぐり東大寺の外側に出ると奈良のにぎやかな街「奈良きたまち」エリアへとたどり着きます。

尚、門のすぐ横にある「奈良市立鼓阪小学校」には当時在籍していた杉本少年によるムササビの剥製があるといわれています。その少年は後に明石家さんまとして世に知られます。

◎国宝指定

東大寺転害門

◎公開情報

通常一般公開

参拝情報

(観光案内上、一般に理解される東大寺に関する記述です。)

拝観料金

拝観時間

▶境内散策…24時間開放

・敷地内へは完全に管理ができるゲートは存在せず24時間出入が可能という意味です。

・夜間に、日中と同様の快適な散策ができる体制で整備されているものではありません。

・催事開催期間を除き、夜間の観光的参拝をされる方の様子はほとんどありません。

▶開館時間がある施設

・拝観料が必要な施設と四月堂など諸堂、諸施設

◎知足院(ナラノヤエザクラ)、勧進所、開山堂は通常非公開です。公開に関しては公式サイトをご確認ください。

「東大寺」は「奈良公園」と周辺の一体的に観光が可能なエリアを構成する一つです。

JR奈良駅、近鉄奈良駅から歩く

▶近鉄奈良駅から:1500m(中門まで)

▶JR奈良駅:2600m(中門まで)

路線バスで行く

| 施設名 | 最寄りバス停名 |

| 大仏殿 |

奈良交通 「東大寺大仏殿」 「東大寺大仏殿・春日大社前」 ぐるっと 「大仏殿前駐車場」※運転日注意 |

| 東大寺ミュージアム | |

| 南大門 | |

| 金鐘ホール | |

| 二月堂 |

ぐるっと 「二月堂・手向山八幡宮前」※土日中心の運転 奈良交通 「春日大社本殿」 |

| 法華堂 |

◎バス停の目の前に目的の施設があるわけではありません。下の地図をご参照ください。

※「東大寺大仏殿」

「東大寺大仏殿・春日大社前」

「大仏前駐車場」は

駅方面→公園方面のみ停車のバス停です。

駅方面にお帰りの際は「東大寺大仏殿・国立博物館」バス停をご利用ください。